1

牢记党的关心关怀

衷心感党恩、永远听党话、坚定跟党走

中华人民共和国成立初期,云南省委派出民族工作队到德宏指导帮助,提出景颇族、傈僳族、德昂族“直接过渡”到社会主义的方案,得到党中央批准实施,成为全国民族地区“直接过渡”政策的诞生地。改革开放以来,德宏作为祖国西南边疆地区、南向印度洋最前沿,在融入国家发展战略中得到快速发展。近年来,德宏组织开展“千堂党课下基层”、“基层大宣讲”等活动,采取“五用五化”、农村“小喇叭”等形式深入学习宣传贯彻党的路线、方针、政策。开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”学习实践,筑牢德宏边疆忠诚于党的鲜明政治品格,全州党政军警民合力强边固防,建设好美丽家园,维护好民族团结,守护好神圣国土。

2

矢志不渝谋发展

建成欣欣向荣的社会主义新边疆

德宏州成立以来,大兴基础设施建设,交通基础设施从公路乡乡通、村村通,到实现环州公路高等级化;电力从3千伏输电线发展到500千伏输电线,成为全省首个、全国第二个农村电气化州(市);以被誉为“亚洲第一拦沙坝”的盈江浑水沟治泥石流大坝、瑞丽江大盈江防洪工程、龙江水库等为代表的水利工程相继建成。

进入新时代,德宏迈上发展快车道,2015年,德宏第一条高速通车,路网、航空网、能源保障网、水网、互联网“五网”建设随之全面加速发力,在全省边境州(市)率先实现“县县通高速”,如今全州公路总里程10037公里、农村公路8336公里、建制村公路通畅率100%;德宏成为全省首个拥有民用运输机场和通用机场的州(市),芒市国际机场吞吐量位列全省前列;大瑞铁路加快建设,“铁路梦”正在变为现实;水库109座,电站160座,累计外送电力1204亿千瓦时。德宏正成为中缅输油气管道、中缅铁路、公路、航空、电力、通讯等综合立体国际大通道的重要门户枢纽。

产业方面,德宏率先在粮食、蔗糖、电力、边贸等取得突破、不断发展,形成今天农业、工业、旅游业、外贸和进出口加工等较为完备的产业体系,连续22年成为全省唯一粮食净调出州(市),农产品销量位居滇品入沪第一,以鲜食玉米、冬早蔬菜等为代表的冬农产品90%以上远销东部地区,贡米、咖啡、坚果、蓝莓、柠檬、茶叶等优势特色农产品品牌效应不断增强;蔗糖全链条发展走在全省前列,纺织服装全产业链聚集发展,电冶、建材、食品、电子信息、装备制造、新能源等产业加快壮大;珠宝红木、边关文化、免税购物、观鸟体验、民俗风情、特色小吃、康体养生等成为德宏旅游的靓丽名片。开展“当面见企业”等优化营商环境,中粮、国家能投等大型央企、民企、头部企业、500强企业纷纷入驻,市场主体发展到17.62万户。

3

开边境贸易之先河

成为中缅经济走廊门户枢纽

1952年,畹町获准新中国首批国家一类口岸,探索开展边境小额贸易。改革开放初期,德宏就全境开放为“边境贸易区”,率先在全国开展以大规模边贸为主的对外贸易,创造了“全国边贸看云南、云南边贸看德宏”的辉煌成就,之后国家和省持续加大对德宏沿边开放的支持力度,相继在德宏开放了三个国家一类口岸、两个国家二类口岸、20条贸易通道,设立了瑞丽和畹町边境经济合作区、姐告边境贸易区、瑞丽国家重点开发开放试验区、自由贸易试验区德宏片区、跨境电子商务综合试验区、瑞丽沿边产业园区等国家级开放平台,成为我国沿边地区拥有各类特殊经济功能区最齐全的州(市),德宏驶入沿边开放快车道。

当前,德宏抓规划、抓政策、抓保障、抓招商,从基础设施建设、政策体系配套、优化口岸营商环境、强化比较优势等全面发力,随着瑞丽沿边产业园建设启动推进,德宏历史性地成为东中部产业转移的重要承接地、“双循环”新发展格局的重要枢纽节点。

4

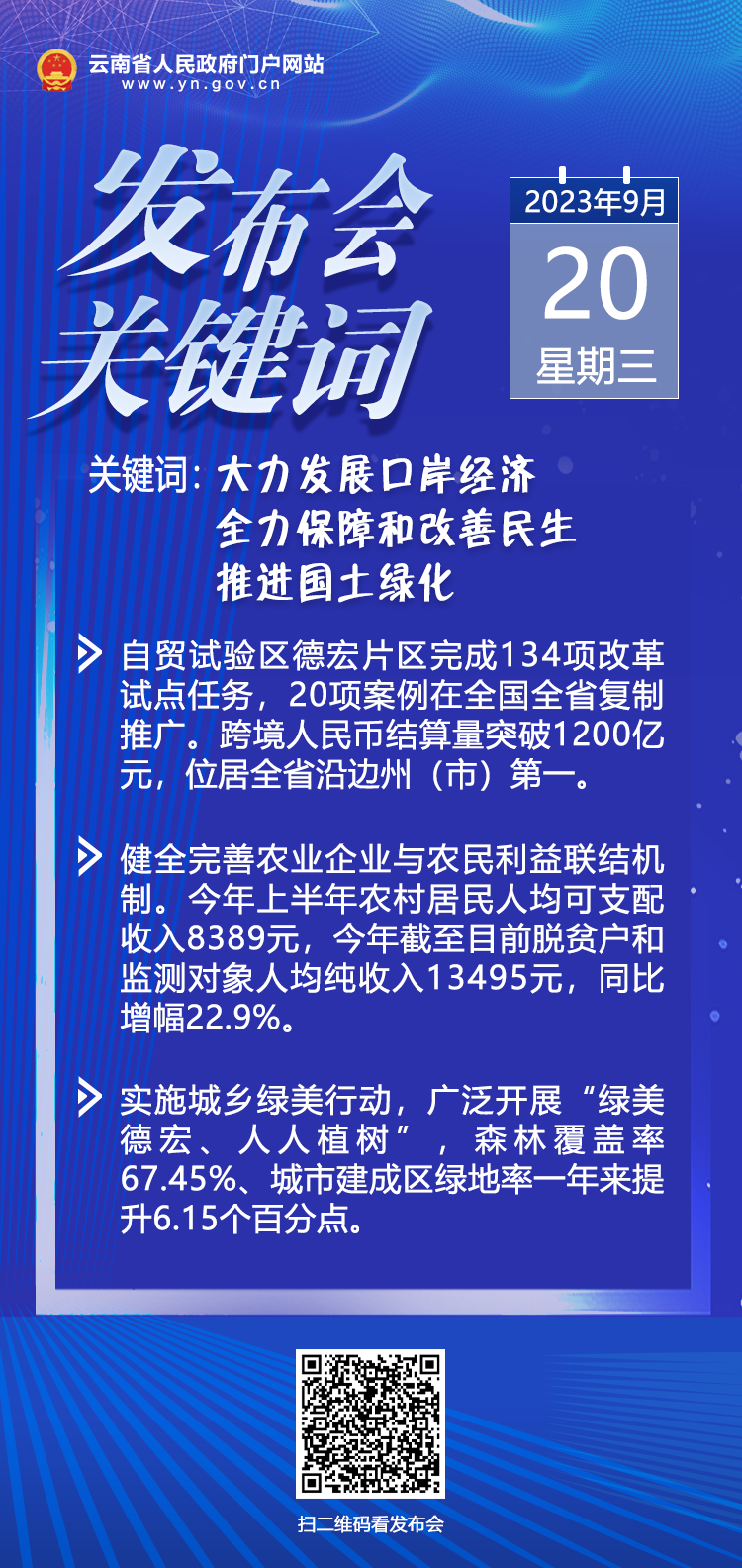

全力保障和改善民生

边疆人民对美好生活的向往不断实现

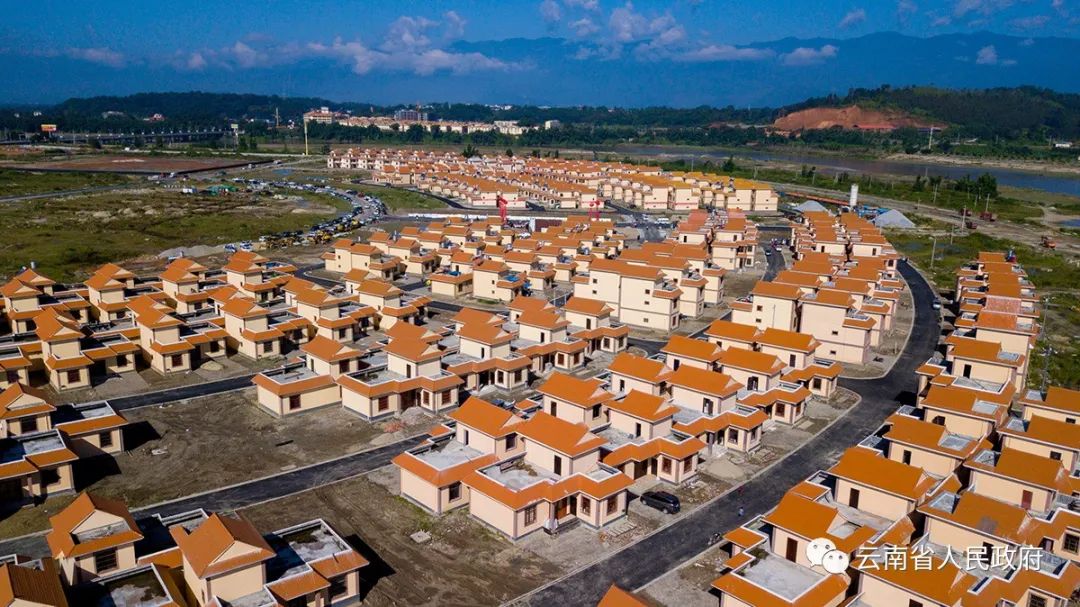

德宏州实现了州内贫困人口全部脱贫、“直过民族”和人口较少民族整族脱贫,区域性整体贫困和绝对贫困问题得到历史性解决。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,实施农民增收攻坚战,组织干部和农技人员“进村下田”支农助农,健全完善农业企业与农民利益联结机制。今年上半年农村居民人均可支配收入8389元,今年截至目前脱贫户和监测对象人均纯收入13495元,同比增幅22.9%,排全省第一。建成57个现代化边境幸福村。

把教育放在优先发展位置,如今有两所高校、289所中小学,学前毛入园率、义务教育巩固率、高中毛入学率分别提高至93.1%、97.68%、92.02%,德宏成为全国知名高校的优质生源基地。

大力发展卫生事业,代表国家通过世卫组织(WHO)消除疟疾认证,彻底甩掉历史上“瘴疠之区”帽子;每千人口执业(助理)医师、注册护士人数、开放床位数分别提高到2.95人、3.75人、7.69张,基本实现“大病不出县,小病不出乡(村)”。

大力发展科技、文化事业,建成6个国家级综合实验站、4个国家级种质资源库、35个省级院士专家工作站,荣获“云南省科学技术进步特等奖”;在德宏的土地上创作出《有一个美丽的地方》、《月光下的凤尾竹》等名曲,傣族孔雀舞、景颇族目瑙纵歌等14项列入国家级非遗项目,傣族剪纸、德昂族酸茶制作技艺列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

5

加强生态文明建设

绿色生态成为德宏最鲜明的底色

边疆各族群众生态观念发生根本性转变,“砍树人变护林员、捕鸟人变鸟导游”的生态保护“石梯经验”和“矿山变青山、矿场变景区”的生态修复“回贤模式”在全国复制推广。大力推进国土绿化,实施城乡绿美行动,广泛开展“绿美德宏、人人植树”,森林覆盖率67.45%、城市建成区绿地率一年来提升6.15个百分点。

推进美丽县城、美丽乡村建设,建成1个国家级园林城市、19个国家级传统村落,1个省级园林城市、1个省级历史文化名村、18个省级美丽河湖,荣获“中国十佳魅力城市”,“中国犀鸟谷”成为全国生态品牌。

生物多样性保护卓有成效,全州已知野生动物1000余种、16种为德宏独有,野生鸟类全省最多、占全国半数,是全国菲氏叶猴、天行长臂猿、犀鸟等珍稀物种种群分布最多的地区,高等植物种类占全国五分之一、39种为德宏独有,国家一级重点保护野生动物绿孔雀、彩鹮以及消失90余年的珍稀濒危鸟类黑腹蛇鹈再现德宏,盈江柳安植物在我国首次被记录,16项生物多样性保护工作在央视播出38次。

持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,生态环境质量指数(EI)全省最优,德宏成为省级生态文明建设示范区。坚持在发展中保护,在保护中发展,因地制宜壮大“美丽经济”,全省首批91张林业碳票在德宏颁发。

6

扛牢为国守边神圣职责

边疆治理加速迈向现代化

不断加强边境防卫、管理和建设,安边、兴边、强边、睦边、控边各项措施多管齐下,有力维护了边境安全繁荣稳定。德宏经受住了处理边境系列复杂问题的考验检验,形成“德宏模式”在全国复制推广。

新冠疫情发生后,全州党政军警民齐上阵、共抗疫,顶住了巨大的外防输入压力、守住了边境防线,实现“零外溢”、“零死亡”,国家工作组评价“为全国疫情防控大局作出了重要贡献”、国家媒体评价“体现了政治担当”。

近年来,德宏历史性构建管边控边新格局,全面建成边境立体化防控体系,筑牢从边到村、到城、通道、境内外联防一体化“五道防线”,形成扛牢撑稳祖国西南安全防线的德宏“铜墙铁壁”,今年以来侦破跨境违法犯罪案件数、抓获违法犯罪嫌疑人较疫情前分别下降65.6%、15.5%,毒品案件数近40年来最低,城市污水毒情监测值降至历史最低,实施打击跨境违法犯罪“防偷渡”、“禁参与”、“固网格”、“强打击”、“志愿服务”等专项行动,“有边无防、有边难防”的困境一去不复返。

创新推进基层社会治理,深化“五户联防、十户联保”,推行“网格化+双积分”制,党员、群众争当守边固防、增收致富、文明守法、防灾减灾的先锋模范,边境村人人成为“放牛也是放哨、耕地也是值守”的守边卫士,“10联户”网格管理、网格群防避险经验做法在全国推广。全域推进民族团结进步示范创建,德宏成为全国民族团结进步示范州,民族团结进步工作在全国交流。

平安法治德宏建设扎实推进,扫黑除恶受全国表彰,建成“傣汉双语调解室”、“金孔雀调解室”等一批具有少数民族特色的基层法治品牌,边境地区涉外矛盾纠纷多元调处机制在全国推广。“平安德宏”已成为边疆各族群众幸福生活的坚固基石。

7

始终坚持和加强党的领导

千里边疆筑牢党建长廊

各级党组织围绕经济发展、民族团结、边疆稳定、改善民生抓党建,加强边疆基层党建,建设以国门党建、“红旗飘飘”工程等为代表的边疆党建长廊,夯实党在边疆民族地区的执政基础。如今,德宏党组织已发展到5886个,党员77342名。

鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向,在脱贫攻坚、疫情防控、强边固防、经济发展、沿边开放等重点一线锤炼选用干部,推动干部能上能下,敢为敢闯、干事创业的氛围更加浓厚。

严格落实中央八项规定精神,深化作风革命效能革命,坚决反对形式主义、官僚主义,大兴调查研究,组织开展资源大普查、政策大调研、问题大起底,干部作风全面转变、机关效能全面提升。深入推进“清廉云南”建设系列行动和正风肃纪反腐“雷霆行动”,刹歪风、树正气,惩贪腐、肃流毒,政治生态风清气正。扎实做好强基固本工作,强组织、建阵地、聚人心、固边疆,形成党建人心工程、强边固防“六个一”、党建引领疫情防控、乡村振兴和基层治理等德宏党建品牌。

记者:德宏州成立70年来,在保障改善民生方面有哪些成果?

德宏州: